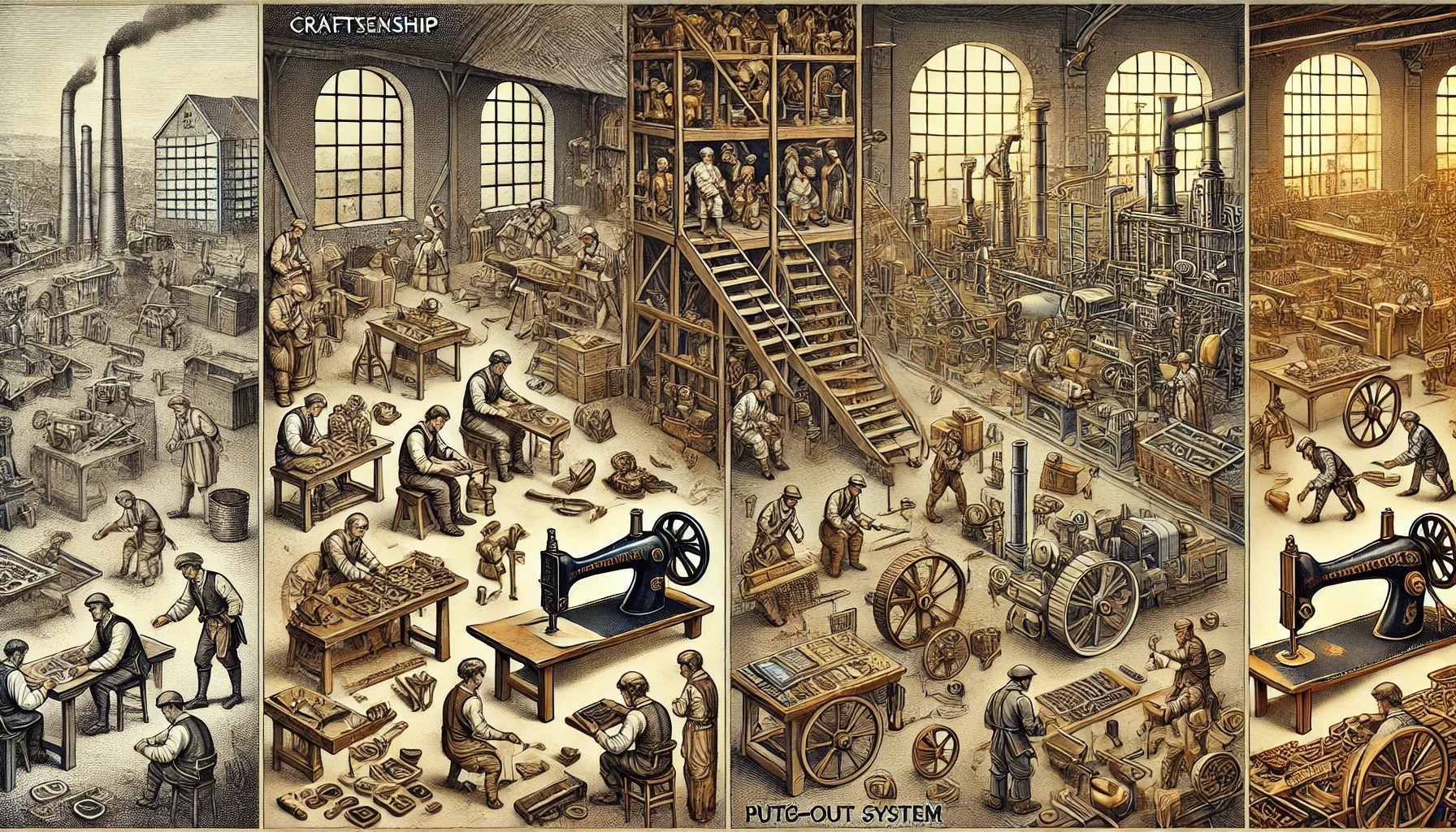

職人制から工場制手工業(マニュファクチュア)、さらに機械を備えた工場(産業資本主義)への変遷を弁証法的に論じると、以下のように整理できる。

1. テーゼ(正):職人制の生産体系

特徴

- 手作業による生産

- 小規模な工房での生産(ギルド制度)

- 熟練職人による技術の蓄積

- 製品の品質は高いが生産量は限られる

矛盾の発生

- 手作業による生産では大量生産が困難

- 製品の価格が高く、大衆の需要に対応できない

- ギルドの規制が技術革新を阻害し、経済発展の足枷となる

2. アンチテーゼ(反):工場制手工業(マニュファクチュア)

特徴

- 分業を導入し、生産工程を細分化

- 労働者を一カ所に集め、効率的な生産を実施

- 手作業が主体だが、生産量が増大

- 原材料の安定供給と市場の拡大に対応

克服された矛盾

- 分業による生産性向上で大量生産が可能に

- ギルドの制約を排し、自由な経済活動が活性化

新たな矛盾

- 労働者は単純労働に従事し、熟練技能が失われる

- 手作業による生産では限界があり、さらなる効率化が求められる

- 労働者の搾取が進み、社会的な不満が増大

3. ジンテーゼ(合):機械制大工業

特徴

- 蒸気機関の導入により、動力を活用した機械生産が本格化

- 生産効率が飛躍的に向上し、大量生産が可能に

- 労働者は機械のオペレーターとして雇用され、労働の単純化が進行

- 工場経営が大資本を必要とし、産業資本主義が確立

克服された矛盾

- 手作業に依存せず、大量生産が可能となる

- 生産コストの低下により、多くの人々が商品を購入できるように

- 市場の拡大に対応し、工業化が社会全体に波及

新たな矛盾

- 労働者の機械化に伴う労働環境の悪化(長時間労働、低賃金)

- 資本家と労働者の対立が深まり、社会問題が発生

- 生産過剰の問題が発生し、恐慌(景気変動)の原因となる

総括

この過程は、ヘーゲル的な弁証法(正・反・合)によって整理できる。職人制は高品質な製品を生産するが、効率が悪く大量生産には向かない(テーゼ)。この矛盾を克服するために工場制手工業が登場し、分業を通じて生産効率を高めたが、新たに労働者の単純労働化という矛盾を生じた(アンチテーゼ)。さらにこの矛盾を解決するために機械化が進展し、産業資本主義が成立したが、新たに資本と労働の対立や景気変動といった問題を生み出した(ジンテーゼ)。

これらの矛盾の克服と新たな矛盾の発生を繰り返しながら、生産方式はさらなる進化を遂げていく。例えば、現在では情報技術を活用した自動化やAIの導入が進み、新たな生産体制へと移行しつつある。このように、弁証法的な視点は生産方式の変遷を理解する上で有用な分析手法となる。

コメント