日本の労働者が貧しい理由を分析する際、①規制緩和を阻む既得権益、②労働を過度に評価する価値観、③反知性主義という3つの要素が相互に絡み合っている点が重要である。これらの関係を弁証法的に考察する。

1. テーゼ:労働至上主義とその経済的影響

日本社会では「労働は美徳であり、長時間働くことこそ価値がある」という価値観が根強い。これは、戦後の復興期における労働倫理の名残であり、「企業への忠誠心=安定した雇用と成長」という時代には合理性があった。しかし、この考え方は、現代の資本主義経済と相容れない問題を引き起こしている。

問題点

- 時間労働に偏重した評価基準

- 日本では「どれだけ長く働いたか」が評価の指標になりがちであり、「どれだけ価値を生み出したか」は軽視される。

- 結果として、非効率な仕事のやり方が温存され、生産性向上が阻害される。

- イノベーション阻害

- 労働時間が長いため、自己研鑽のための時間が奪われ、新たなスキル獲得や創造的活動が進まない。

- 長時間労働が常態化することで、業務効率化やテクノロジーの導入に対する動機づけが低下。

- 企業側の雇用維持優先主義

- 日本の企業は「雇用を守る」ことを第一とし、非効率な人員配置を改めるインセンティブが弱い。

- その結果、人件費削減のために非正規雇用を増やし、全体的な賃金水準が抑制される。

この労働至上主義が日本社会に広く浸透しているため、「労働時間を短縮し、効率を高めることが正義である」という考えが根付かず、経済的な停滞を生み出している。

2. アンチテーゼ:規制緩和を阻む既得権益と忖度

労働の生産性を向上させるためには、規制改革が不可欠である。しかし、日本では既得権益層の圧力により、規制緩和が進まない。この構造は、日本独自の官僚制度や企業文化に起因する。

規制緩和が進まない理由

- 官僚と大企業の癒着

- 既存の規制は、長年の行政と業界団体の癒着によって維持されており、新規参入を阻む障壁となっている。

- 例えば、労働市場において「解雇規制」や「労働時間規制」が厳格であるため、新しい働き方(フリーランス、ギグワークなど)が普及しにくい。

- 政治と労働組合の共犯関係

- 労働組合は本来、労働者の権利を守るための組織であるが、実際には**「正社員の既得権益」を守ることを優先**し、労働市場の流動化に反対する傾向が強い。

- これにより、日本の労働市場は「正社員 vs 非正規社員」という二極化が進み、非正規雇用の低賃金問題が放置される。

- ベンチャー・新規事業の抑圧

- 大企業が政府に働きかけ、新規参入を阻むような規制を維持することで、競争環境が硬直化している。

- 例えば、フィンテック(金融×テクノロジー)やシェアリングエコノミーの分野では、厳しい法規制が障壁となり、日本は世界のイノベーション競争で後れを取っている。

結果として、日本の労働者は、生産性向上につながるイノベーションの恩恵を受ける機会を奪われ、「低賃金・長時間労働」の罠から抜け出せなくなっている。

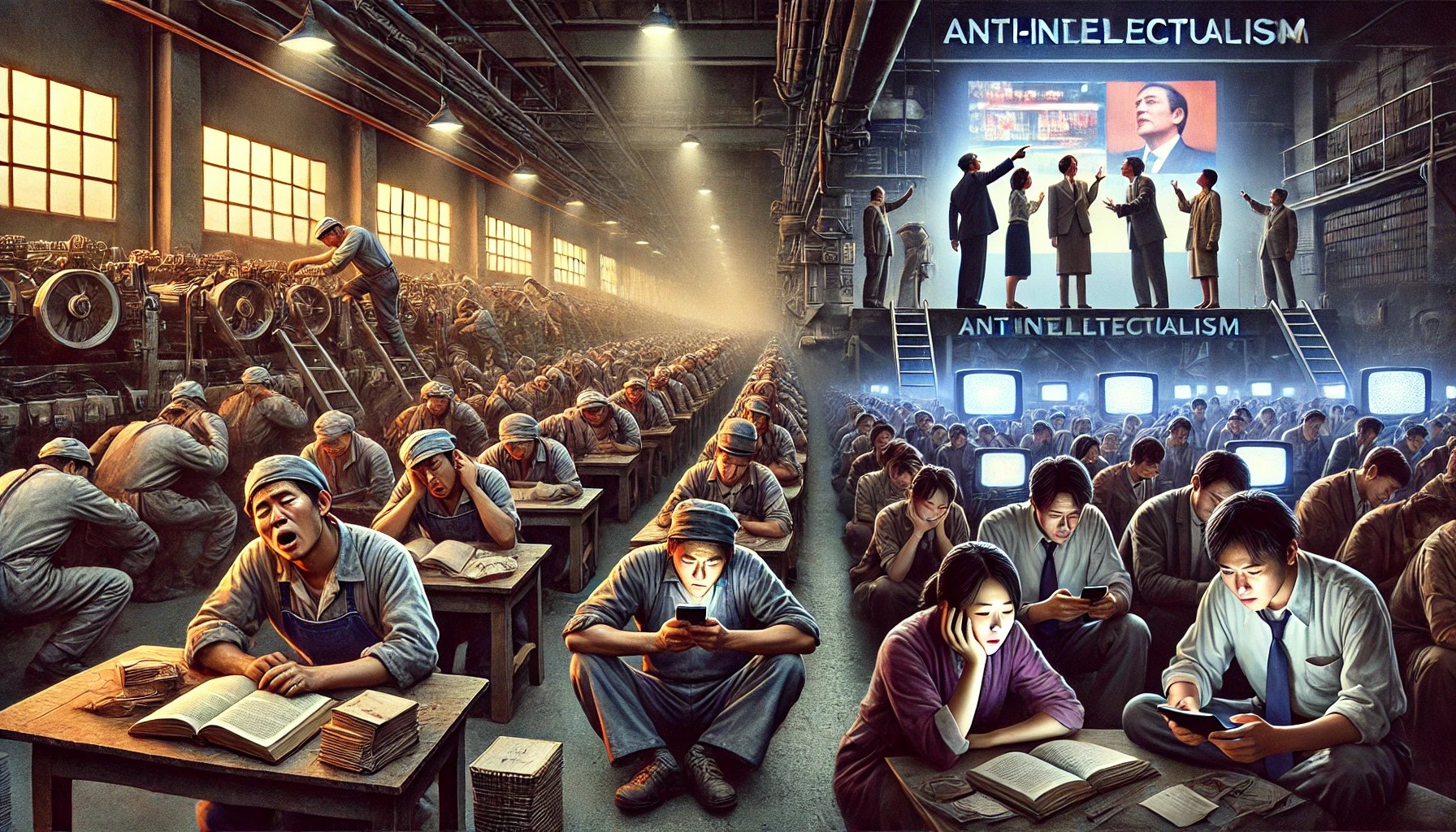

3. シンセーゼ:反知性主義と規制緩和の必要性

日本社会のこの閉塞感を支えているのが「反知性主義」である。ここでいう反知性主義とは、「論理的な分析や批判を嫌い、伝統的な価値観や情緒に依存する傾向」を指す。

反知性主義がもたらす悪循環

- 改革への拒絶反応

- 「規制緩和=雇用破壊」という短絡的な思考により、政策議論が感情論に終始する。

- 例えば、「解雇規制の緩和」を提案すると、「人をモノのように扱うのか!」といった感情的反発が起こり、合理的な議論が阻害される。

- 新しい働き方への抵抗

- 終身雇用・年功序列が崩壊しているにもかかわらず、「安定こそ善」「フリーランスは不安定」という価値観が根強く、労働市場の柔軟化が進まない。

- 教育・スキルアップの軽視

- 「学び直し」や「デジタルスキルの習得」が重要であるにもかかわらず、旧態依然とした教育制度が維持され、労働者の成長機会が制限される。

4. 弁証法的総括

日本の労働者が貧しい現状を打破するためには、以下のような弁証法的発展が必要である。

| 現状(テーゼ) | 対立(アンチテーゼ) | 解決(シンセーゼ) |

|---|---|---|

| 労働至上主義により長時間労働が美徳とされる | 労働時間に頼らない評価体系(生産性・アウトプット重視)へ移行 | スキル評価・リスキリングを促進し、効率的な働き方を普及 |

| 既得権益が規制緩和を阻む | 政策的な競争促進・新規参入の促進 | 市場競争の活性化と雇用の流動化 |

| 反知性主義により合理的な改革が妨げられる | データに基づいた議論と教育改革 | 知識社会への移行を加速し、労働者の賃金向上へ |

5. まとめ

日本の労働者が貧しいのは、「労働至上主義」による生産性の低さ、「規制緩和を阻む既得権益」、「反知性主義による改革の遅れ」が複合的に作用しているためである。これらを克服するには、労働観の見直し、規制緩和の推進、教育改革が不可欠であり、これらを弁証法的に統合することで、日本の労働環境は抜本的に変革できる。

コメント